Quand les naturalistes s’intéressent à la biodiversité et à ses paysages, ils cherchent en général à retrouver et à caractériser l’authenticité des formations naturelles locales, à la manière de ce que nous proposons modestement dans les autres fiches composant ce chapitre consacré aux « ensembles écologiques du pays hyérois » : maquis, forêt, littoral rocheux, herbiers de Posidonie, etc. Il n’existe pourtant pratiquement plus dans nos vieux pays, mis à part peut-être leurs fonds marins, de paysages qui ne soient marqués de l’empreinte de l’Homme, même ceux qui nous semblent les plus préservés et qui ne sont le plus souvent que d’anciennes cultures ré-ensauvagées à la suite d’exodes ruraux.

On a ainsi coutume de rappeler que la forêt française n’a jamais été aussi étendue qu’à notre époque et la Provence ne fait pas exception, elle dont les forêts de Yeuse (Chêne vert) et de Chêne blanc, qui couvrent aujourd’hui des centaines de milliers d’hectares[1], avaient été autrefois complètement décimées par les charbonniers et les éleveurs.

Mais il est un autre domaine que les naturalistes un peu trop puristes tendent, à tort à notre avis, à dédaigner, pour ne pas dire à snober, et à délaisser au profit des horticulteurs, des paysagistes et des agronomes, c’est celui totalement anthropisé des parcs et jardins, et son prolongement dans la campagne agricole. Or celui-ci prend à Hyères une dimension véritablement exceptionnelle, accumulant des merveilles qui devraient susciter l’intérêt de tout botaniste.

Et à tout seigneur, tout honneur : les palmiers ! C’est grâce à leur variété le long de ses avenues, qu’ils imprègnent d’un parfum exotique, que la “Cité des palmiers” s’est construit sa réputation internationale et a mérité son surnom. L’acclimatation d’essences exotiques, facilitée par le climat local (plus de 3000 heures d’ensoleillement par an et un gel rarissime), fait la richesse des parcs Alphonse Denis et Olbius Riquier, du Conservatoire botanique national de Porquerolles, ainsi que de nombreux jardins privés, égayés par leurs citronniers, orangers, magnolias, plaqueminiers …

Ces regroupements de plantes n’ayant pas les mêmes origines, ni souvent les mêmes besoins, peuvent sembler singulièrement hétéroclites, voire choquants pour les naturalistes qui se consacrent aux milieux « naturels », mais ils peuvent s’avérer de parfaites réussites au plan de l’esthétique. C’est par exemple le cas de l’avenue Alfred Decugis, qui relie Hyères à l’Ayguade, embellie et « climatisée » par une voûte de pins parasols majestueux entre lesquels ont été intercalés des palmiers courts et des lauriers-roses qui fleurissent dans plusieurs tons.

Propagé par les Romains, le Pin parasol (Pinus pinea) a peut-être la Corse pour berceau. Les palmiers, eux, proviennent de divers pays tropicaux de plusieurs continents. À l’état sauvage, le Laurier-rose (Nerium oleander) est un riverain des oueds méditerranéens. Tous trois coexistent paisiblement en ce lieu dans une composition paysagère harmonieuse, symbole d’ouverture et de tolérance.

La campagne hyéroise est aussi le pays béni des cultures vivrières et florales, en pleine terre comme le permet le climat, ou sous serre pour obéir à des impératifs plutôt économiques, avec la présence d’une nappe phréatique bien approvisionnée et s’étalant à faible profondeur sous la vaste plaine alluviale du Gapeau.

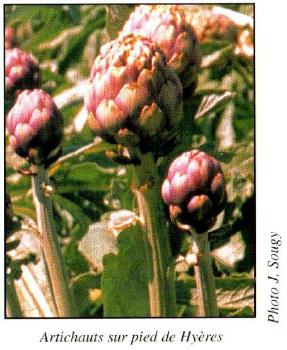

L’artichaut de Hyères bénéficie d’une excellente image de marque.

Un peu à l’écart, sur les coteaux des Borrels, prospère un domaine viticole de qualité, donnant des vins généreux.

Enfin, la fleur coupée est une spécialité hyéroise qui s’exporte vers de nombreux pays. Les rosiéristes du cru sont les inventeurs de variétés nouvelles de la reine des fleurs. D’autres horticulteurs se spécialisent dans le Glaïeul, l’Anémone, ainsi que l’Iris dont le public peut venir admirer les champs multicolores lors de journées “portes ouvertes” au printemps.

La complaisance du contexte géographique pour toutes les sortes de cultures a justifié la présence d’un grand lycée agricole sur le territoire de la commune.

Michel AUTEM & Pierre VIGNES

__________________________

Notes & références

- Dans le Var la forêt couvre 62% du territoire, contre 29% à l’échelle nationale[⬉]