(Page en cours de réalisation)

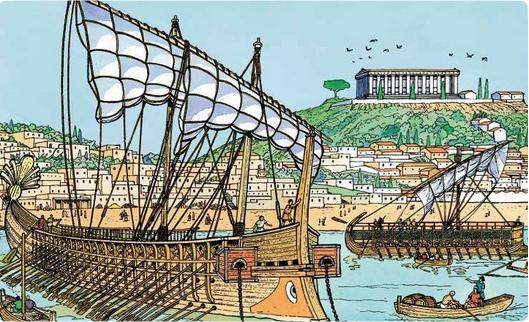

En Méditerranée, le commerce maritime est intense et Marseille en est déjà une plaque tournante. Les navires, tel celui datant des années -300 et dont on a retrouvé l’épave à la pointe du Lequin à Porquerolles, viennent régulièrement s’abriter ou faire relâche dans les Îles d’Or, que les Grecs appellent « les Stœchades ». Celles-ci sont alors habitées, comme tout le littoral provençal, par une petite population ligure et peut-être celte.

Vers -600 av. J.-C.

Les Grecs, plus précisément les Phocéens sont déjà installés à Marseille, qu’ils appellent Massilia (Μασσαλία)…

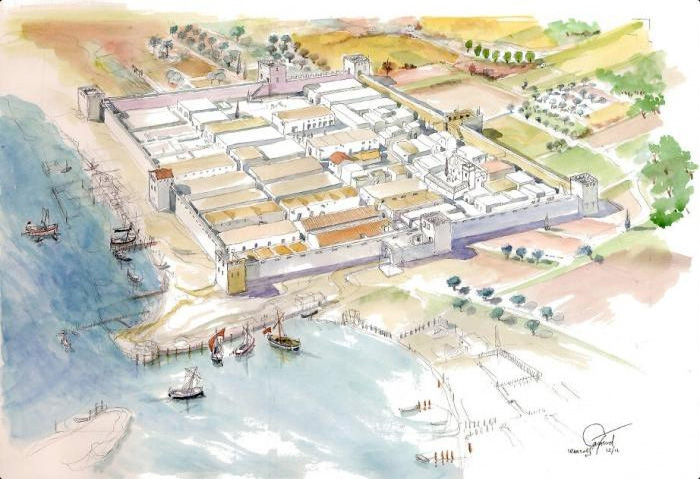

Les Phocéens, dont la présence dans la presqu’île est attestée depuis un siècle au moins, fondent Olbia, « la bien heureuse », au fond du golfe de Giens, sur le territoire de ce qui est aujourd’hui le quartier en bord de mer de l’Almanarre. C’est un gros bourg (800 à 1000 habitants) fortifié, au plan militaire géométrique, qui sécurisait les escales et assurait l’accastillage des navires de commerce. Ils occupent également l’ensemble de la presqu’île.

Les commerçants étrusques sont également très actifs dans la région, ce dont témoigne l’épave retrouvée à proximité de l’îlot du Grand Ribaud.

5e siècle av. J.-C.

Installation des Phocéens

Leurs premières traces se trouvent à l’anse de la Galère à Porquerolles. Ils vont mettre l’île en valeur par l’agriculture pendant près de trois cents ans, en même temps qu’ils étendent leur emprise sur le littoral varois (villa Pardigon à La Croix-Valmer), puis toute la Provence. Olbia est reprise et étendue par une station de galères, Pomponiana, et de nombreux établissements et installations (puits, aqueduc, égouts, sépultures) ont été reconnus sur la presqu’île, ainsi qu’en mer de nombreuses épaves encore chargées d’ustensiles et d’amphores.

Vers -100 av. J.-C.

Les Romains prennent le relais des Grecs et s’installent pour plus de quatre siècles

Il y a peu de doutes que la Provence ait connu des évêques dès le 1er siècle. Les faits deviennent cependant plus précis à partir du 3e siècle, avant le grand essor constantinien du siècle suivant.

Dans l’actuelle région hyéroise, des monastères commencent à s’installer, d’abord sur les îles, où moines et cultivateurs partagent leurs lieux de vie, leurs places défensives et leurs hermitages. Les bâtiments (chapelles, églises) étaient extrêmement rares et ceux qui ont pu exister ont été détruits depuis par les persécutions romaines, les conflits, les guerres de religion, la Révolution française et les mesures républicaines de 1905.

3e et 4e siècles

Malgré les persécutions, le christianisme, arrivé au siècle précédent dans le sud jusqu’à Lyon (Lugdunum), s’étend, d’abord progressivement, puis vigoureusement

C’est la période des invasions barbares, puis des fréquentes attaques des Sarrasins (à qui l’Almanare doit son nom : « le phare ») qui pillent et enlèvent des esclaves. L’habitat côtier est délaissé au profit des points hauts, plus faciles à défendre. Sous le règne du roi franc Gontran 1er de Burgondie, on assiste à l’abandon d’Olbia du fait de la submersion progressive du port et de l’augmentation continue de l’insécurité en bord de mer sous la dynastie mérovingienne.